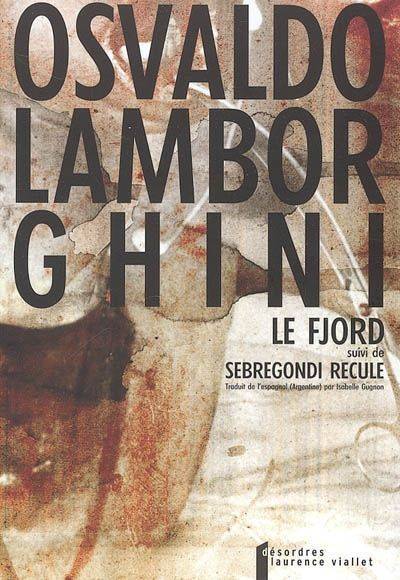

La première publication d’Osvaldo Lamborghini, né à Buenos Aires en 1940, mort à Barcelone en 1985, fut Le Fjord, parue un peu avant que Lamborghini ait atteint les 30 ans, en 1969, bien qu’il ait été écrit quelques années auparavant. Ce livre se vendit durant assez longtemps dans une seule librairie de Buenos Aires, dans laquelle il fallait solliciter discrètement le vendeur. Bien qu’il n’ait jamais été réédité, il a fait beaucoup de chemin et est parvenu, à l’instar des grands livres, à fonder un mythe.

Il s’agissait alors, et il s’agit toujours, d’un texte incontestablement nouveau. Il anticipait toute la littérature des années 1970, mais il la dominait et la rendait vaine. Il incorporait toute la tradition littéraire argentine, mais lui donnait une couleur inédite, très particulière. Il semblait se situer entre deux tendances puériles : la tendance antérieure, fondée sur un gauchisme à la langue simpliste et le desséchement des fonctionnaires de notre monde des lettres, et la tendance postérieure, aux élans révolutionnaires généralement naïfs. Nous avons soudain découvert que même Borgès, dans la lignée anglo-saxonne, s’était limité à une littérature « pour la jeunesse ». Les seuls antécédents qu’il valait la peine de mentionner étaient Arlt et Gombrowicz. Mais à la différence de ces auteurs, Osvaldo négligeait le problème de l’immaturité : il semblait être né adulte. Auteur secret, mais pas ignoré (personne ne pouvait l’ignorer), il connut la gloire sans avoir connu le moindre succès. Depuis les débuts, on le lisait comme un maître. C’est en 1973 que parut son second livre, Sebregondi recule, un roman qui était à l’origine un livre de poèmes. La couverture avait le même emblème que celle du Fjord : un doigt pointant vers le haut, phallique et typographique. Environ mille exemplaires de ce livre se vendirent, et Osvaldo commenta, philosophe : « Les conséquences du boom économique. Borgès n’a vendu que 64 exemplaires de son premier livre. »

Peu après, il fit partie de la direction d’une revue d’avant-garde, Literal, dans laquelle il publia quelques textes critiques et des poèmes. Pour une raison inconnue, on lui reconnut en général encore plus de génie pour ses poèmes que pour sa prose.

Durant le reste de la décennie, ses publications furent occasionnelles, voire exceptionnelles (ses deux grands poèmes, Los Tadeys et Die Verneinung (la négation) parurent dans des revues nord-américaines). Quelques récits, un poème de temps à autre et des manuscrits qui circulaient parmi ses nombreux admirateurs. Il quitta Buenos Aires pendant plusieurs années pour rejoindre Mar del Plata ou Pringles. En 1980, il sortit son troisième et dernier livre, Poemas. Peu après, il partit pour Barcelone, dont il revint, malade, en 1982. Durant sa convalescence à Mar del Plata, il écrivit un roman, Las hijas de Hegel [Les filles de Hegel], mais ne se s’occupa pas de sa publication (il ne le fit pas non plus « dactylographier »). Puis il retourna à Barcelone, où il mourut en 1985, à 45 ans.

Les trois dernières années, qu’il passa dans une réclusion quasi absolue, furent incroyablement fécondes. Ce que nous, ses amis, ne soupçonnions pas, nous qui avions seulement reçu de lui le manuscrit d’un petit roman, La causa justa [La juste cause]. Sa mort révéla une œuvre ample et surprenante, qui culmina avec le cycle Tadeys (trois romans, le troisième inachevé, un dossier de notes volumineux et des récits Adventicios) et les sept tomes du Teatro proletario de cámara [Théâtre prolétarien de la chambre], une expérience poético-narrativo-graphique, à laquelle il travaillait juste avant sa mort.

La première et dernière question qui surgit avant toute autre en lisant ces pages, est «comment peut-on écrire aussi bien ? ». Je crois qu’il y a un au-delà de la qualité esthétique, un au-delà du simulacre d’achèvement que produit une prose parfaite. Le travail d’Osvaldo évoque l’authentique perfection, celle qui échappe au travail. Il s’agit plutôt de facilité, du hasard de l’écriture automatique. Dans ses papiers, il n’y rien de biffé, il n’y a pas de versions corrigées ; il n’y a quasiment jamais de rature. Tout était bon du premier coup. Il n’y avait aucun processus d’accouchement. Mais ça venait quand même. J’ai expliqué, à partir de la découverte posthume de la version originale et en vers de Sebregondi recule, l’idée d’une oscillation-traduction. Ce vernis de perfection qui est si particulier à Lamborghini pourrait s’expliquer comme l’effet d’une traduction virtuelle : ni prose ni vers, ni combinaison des deux, mais passage. Il y a une archéologie poétique dans la prose, et vice-versa ; une double inversion, dont la caractéristique est dans ce que beaucoup ont vu comme la marque du style d’Osvaldo : la ponctuation. D’un autre côté, comme il le disait lui-même : « dans un si grand poète, vlan ! un romancier».

Le fait que Sebregondi recule ait réellement subi cette traduction permet de dévoiler le procédé avec une clarté particulière. Ici nous voyons toute nue la mécanique délicieusement limpide des phrases, nous assistons à la naissance des mots.

Mais, et il s’agit du paradoxe le plus particulier de cette écriture, cette naissance a quelque chose de définitif. La fluidité et la fixité se conjuguent brillamment.

Toute l’écriture de Osvaldo est dominée par le signe du liquide ; et moins par l’eau que par l’alcool dont l’éclat et la fluidité passent dans l’intention, et transforment le monde à partir de cette intention. En même temps, ils produisent la fixité répétitive de l’habitude.

À une époque Osvaldo travaillait dans une librairie et commentait avec stupéfaction le respect dont les gens témoignaient en manipulant les livres très épais. Il n’en a jamais bénéficié, il disait avec superstition : « mon œuvre » et désignait quelques maigres feuillets en disant : « il va y en avoir deux ou trois de ce genre, pas plus.» Mais chez lui la brièveté n’était pas un simple accident bibliographique. Comme on pouvait l’espérer, il y avait autre chose.

Je me souviens de ce qu’il m’avait dit après avoir passé du temps dans la maison de ses parents. Il avait récupéré et relu ses livres d’enfance, parmi lesquels ceux de Dickens. Il avait ressenti le même plaisir qu’autrefois à relire David Copperfield, mais avec une réserve (réserve déjà présente à la première lecture, trente ans auparavant) : le passage dans lequel David accompagnait sa nourrice Pegotty pour alimenter les poules; elle leur donnait des céréales et les volailles picoraient… Mais l’enfant regardait les taches de rousseur sur le bras de la femme et s’émerveillait de ce que les volatiles ne préfèrent pas les picorer. Ce passage l’enchantait. Plus encore, il trouvait que tout le roman devenait redondant à cause de cette seule scène. Il ne regrettait pas que Dickens l’ait écrite, bien entendu, c’était une bonne chose qu’elle existe, ce ne pouvait être autrement. Mais c’était comme les innombrables céréales qu’on donnait aux poules pour qu’elles aient (ou qu’elles n’aient pas, le résultat est le même) l’idée d’aller picorer à la source de la vérité. Il n’était pas Dickens.

Qui était Osvaldo, c’est malaisé à dire. Il avait une théorie et prenait pour exemple Crime et châtiment : « pour démontrer ce qu’est Napoléon, un étudiant doit assassiner une vieille usurière. » Il savourait cette phrase, il la répétait. Je crois qu’il voulait dire que ce qu’il lui appartenait, c’était cette phrase, pas le roman. Il ne s’agissait pas seulement du résultat, mais de la matière même du roman. Il insistait pour dire que ce qui restait de tous les grands romans c’était une petite mélodie, une petite musique. Le roman se faisait avec des phrases pleines de sentiments, mais en même temps, pour qu’ils y soient, la phrase devait être pure musique (« de la musique parce que la musique est vaine », citant le fameux sonnet qu’il répétait tant ). C’est le passage paradoxal du vers à la prose.

C’est probablement de là que vient, dans Sebregondi recule, la présence de ce Porchia qui l’enchantait : un vieil ouvrier retraité dont l’œuvre (les Voix) était composée exclusivement de phrases zen du type “avant de retrouvé mon chemin, j’étais mon chemin.” Voilà : Porchia était fou. De manière incidente, je me souviens que Osvaldo avait une méthode pour écrire quand, pour une raison quelconque, « il ne pouvait pas écrire » : cela consistait simplement à écrire une petite phrase quelconque et ensuite une autre et une autre jusqu’à remplir plusieurs pages. Quelques-uns de ses meilleurs textes sont écrits de cette manière ; et on pourrait penser que tout est écrit ainsi.

Comme la monade de Leibniz, Le Fjord reflète tout l’univers Lamborghinien, ainsi que tous ses autres textes. Je suppose que c’est par commodité qu’il insistait sur l’aspect monadique de ce texte inaugural, parce ce qu’il s’agissait du premier. Peut-être aussi pour d’autres raisons. Les interprétations qui ont été tissées autour du Fjord (par exemple celle qui le voyait comme un « objet fractal », appliquant l’idée au reste de son œuvre dans une fragmentation linéaire, périphérie infinie d’un sentiment, cette « illusion d’une grande chose ronde » avec laquelle commence Sebregondi recule) ne font qu’expliquer sa densité littéraire et le qualifient d’hermétique. Mais les possibilités d’interprétation sont évidentes, presque trop. Les initiales qui ponctuent la narration par exemple : la CGT qui donne le jour à ATV (Augusto Timoteo Vandor, le leader syndical qui s’est révolté contre Perón) mais à la fin celui-ci semble être « Robriguez le Fou », et les initiales ne correspondent alors plus à rien, et d’un autre côté, Sebastian (Sebas) fait allusion au « bases » par une autre permutation linguistique.

Si Le Fjord est une allégorie, c’est bien plus que cela, c’est une solution à l’énigme littéraire que pose l’allégorie, ce qui a intrigué Borges. La solution que propose Osvaldo est si subtile que, en ce qui me concerne, elle me semble quasi inconcevable, elle consiste à extraire le sentiment allégorique de sa position verticale, paradigmatique, et de l’étendre dans un continuum qui cesse d’être le même (c’est de cela qu’il s’agit dans tout sentiment, de l’abandon de la fin pour autre chose) et recommence ensuite à l’être indéfiniment.

La mise en scène de ce continuum dont fait partie le passage du vers à la prose, et la transsexualité et, dirais-je, toute l’œuvre de Osvaldo, c’est la littérature même. Son écriture graphique, incluant l’image dans la ligne (ou « entre crochets»), fait partie de ce même principe qui est encore plus visible dans son œuvre graphique des dernières années, dans les livres artisanaux qu’il fit (bien que ceux-ci participent d’une autre idée qui lui était propre, « d’abord publier, ensuite écrire ») et surtout dans le Teatro proletario de cámara [Théâtre prolétarien de la chambre]. Il était inépuisable dans l’invention de ce continuum.

Je me souviens dans le récit Matinales qu’il racontait lui-même avec de grands éclats de rire (il avait fait une trouvaille) : un enfant se transforme en fou et fait le geste – symbolisant familièrement la folie – de se mettre un doigt contre la tempe et de le tourner. Tout Sebregondi peut-être considéré comme un essai de continuum.

On aurait pu dire la même chose de Las hijas de Hegel [Les filles de Hegel], où apparaissent des éléments nouveaux. Ce petit roman est une curieuse Aufhebung en cours. La première et la troisième parties, qui se passent aux environs du 17 octobre, anniversaire central de la classe ouvrière en Argentine, sont écrites chacune dans un cahier ; la deuxième, antérieure, est écrite avec le procédé phrase par phrase dans un petit livret. Ici la continuité se résout dans la simultanéité (mais de quoi ? d’écriture ? d’écriture et de lecture ? de littérature et d’histoire ?), dans le rituel ou la fatalité.

Si on interroge cent personnes qui l’ont connu, quatre-vingt dix-neuf définiront Osvaldo par son amour pour les femmes, là et seulement là il paraissait excéder la littérature. Ce n’est pas qu’il fût féministe (il s’est moqué de cela dans une déclaration de principes lapidaire : il cherchait « de vraies femmes, et pas la stupide vérité de la femme »), son amour pour les femmes brillait de la même lumière que son intelligence ; ils se confondaient quasiment.

Bien entendu, il disait vrai et sa biographie en est le témoignage le plus irréfutable. Et cependant… le continuum agissait aussi sur la sincérité, sur la vérité, elle les mettait sur le même plan que le reste.

Contrairement à Hegel, pour Osvaldo la réalité se trouvait dans les femmes et dans la classe ouvrière. Mais là-haut, sur les cimes, commençait la représentation. Et cette représentation avait un nom : l’Argentine. Ainsi, l’Argentine était «Albanie Albanie ! » ou « Allemagne! Allemagne!». L’Argentine n’avait de valeur que «par son grand pouvoir de représentation. » Cela vaut la peine de se rappeler les circonstances dans lesquelles je l’ai entendu dire cela : devant un voyageur qui faisait l’éloge de la beauté ronde et impudique des femmes brésiliennes, Osvaldo eut cette formule devenue classique « mais l’Argentine a un grand pouvoir de représentation » et il s’expliqua ainsi : « là-bas une femme n’est rien de plus qu’une femme, ici au contraire, c’est une ouvrière qui va à l’usine… » Puis suivait l’argument politique : « … parce que le péronisme a donné sa dignité à la classe ouvrière argentine, etc. etc. etc. » Cette récurrence politique était une constante chez lui, et parfois elle semblait si hors de propos que certains en vinrent à penser que c’était du cynisme. Je crois plutôt que cela répondait à son système formel complexe.

L’argentine lamborghinienne est le pays de la représentation. Le péronisme fut son émergence historique. L’Argentine péroniste, c’est la littérature. L’ouvrier, c’est finalement l’homme réel qui crée sa propre littérature en se faisant représenter par le syndicaliste. De là le retour de la figure de Vandor (dans la mort duquel il voyait, en toute logique, « l’assassinat symbolique de la classe ouvrière Argentine ») depuis ses premiers jusqu’à ses derniers écrits.

Mais dans le même mouvement qui fait de l’ouvrier un syndicaliste, l’homme se fait femme. Là réside l’avatar extrême de la transsexualité lamborghinienne. « J’aurais voulu être ouvrière textile mais pour devenir… secrétaire du syndicat. »

Son système était à la fois très difficile et très facile à appréhender. Comme tout style, c’était un champ gravitationnel dans lequel il est tombé. Je me souviens d’une nuit où nous nous promenions dans le centre, nous avons croisé une prostituée du même genre que celles que l’on pouvait voir à Buenos Aires vingt ans plus tôt : maquillée comme une voiture volée, chargée de bijoux de pacotille, accoutrement tape-à-l’œil, grosse et vieille. Osvaldo dit, pensif : « Comment se fait-il que les tapins [yuris] aient l’air de créatures du passé ? » Je n’ai pas bien compris et je lui ai répondu : « Ne crois pas ça. Tu n’as qu’à voir Mao Tsé Tung ». Il s’arrêta, stupéfait, et me lança un regard étrange. L’espace d’un instant, le malentendu contenait toute la littérature, même plus. Il a fallu que passent tant d’années et tant de choses pour que je puisse lire dans ce regard ou dans le passé même ce qu’il voulait me dire : « Enfin tu as compris quelque chose. »

Un dernier souvenir. La connaissance qu’Osvaldo avait de Hegel venait en grande partie des travaux de Kojeve, dont il soutenait l’interprétation dans la mesure où il ne se prenait pas très au sérieux (il avait la même ambiguïté par rapport à Sartre, il trouvait dans ses livres, je ne sais pourquoi, une source inépuisable de blagues). Mais il avait aussi lu Hegel, et la dernière fois que je l’ai vu, le jour où il est parti à Barcelone pour la deuxième fois, il avait dans les mains les Leçons sur la philosophie de l’histoire : il l’avait choisi pour lire dans l’avion, chose qu’il m’expliqua ainsi : Il l’avait ouvert au hasard dans une librairie et il s’était rendu compte qu’Hegel parlait de… l’Afghanistan (Afghanistan, Afghanistan !). Ceci lui suffit.

Ces dernières années, la légende a fait d’Osvaldo un maudit, mais les fondements réels du mythe ne dépassent pas une certaine irrégularité dans ses habitudes, dont la plus grave fut la fréquence de ses déménagements. Selon des normes très strictes, il aurait pu être un marginal, mais jamais, d’aucune manière, le grotesque crâneur qu’un lecteur crédule pourrait imaginer.

Osvaldo était un monsieur fringant, tiré à quatre épingles, aux façons aristocratiques, un peu hautain mais aussi très affable. Sa conversation éblouissait toujours ; celui qui le rencontrait – même quelques minutes – ne pouvait oublier quelque ironie, une réplique parfaite, mais ce n’est pas seulement en cela qu’il ressemblait à Borges : il avait quelque chose du gentleman vieux jeu, un tantinet rusé, quelque chose du gauchiste, que cachait une sévère courtoisie. De plus, il avait tout lu et son intelligence était merveilleuse, dominatrice. Il fut vénéré par ses amis, aimé (avec une constance inégalée) par les femmes, et respecté en général comme le plus grand écrivain argentin. Il vécut entouré d’admiration, de tendresse, de respect et, entre autres choses qui jamais ne lui manquèrent, de bons livres. Il ne fut l’objet ni de rejet ni d’exclusion, simplement il se maintint à la marge de la culture officielle, ce qui ne lui fit pas perdre grand-chose.

Préface à la première édition de Novelas y cuentos

Ediciones Del Serbal, Barcelone, 1988