Rechy est né sous le nom de Juan Francisco Rechy dans une famille mexicaine à El Paso, au Texas, le 10 mars 1931. Son grand-père paternel, un médecin-pharmacien écossais, s’était installé au Mexique puis, en 1910, avait émigré au Texas pour des raisons politiques. Le père de John Rechy, Roberto, avait été un musicien de premier ordre et chef d’orchestre au Mexique, mais il connut un revers de fortune à El Paso. Ce père colérique et frustré, sujet à des rages violentes, est l’un des principaux personnages de l’autobiographie de John Rechy, About My Life and The Kept Woman.

La deuxième épouse de Roberto, Guadelupe Flores, une femme très pieuse, a longtemps souffert. Rechy était un fiston à sa maman et son profond attachement à Guadelupe est l’un des thèmes majeurs de son œuvre.

[…] Dans les livres de Rechy, les sentiments affleurent souvent à la surface ; l’orgueil froissé, la possessivité désespérée, l’exultation forcenée et le désespoir plus forcené encore, la lubricité et le chagrin sont des émotions banales dans son univers. Ainsi que la honte. Il se peut que la honte soit la plus forte émotion entre toutes. La honte devant la déchéance de sa famille dans le monde, la honte devant sa propre homosexualité, tout le moins dans sa façon de la vivre dans les années antérieures à la libération homosexuelle, bien que la honte prenne souvent la forme d’une distance aliénante vis-à-vis des autres hommes.

Mexicain clair de peau, d’allure anglo-saxonne, homosexuel d’apparence très virile (qui, dans sa jeunesse avait fréquenté quantité de femmes, et même couché avec), Rechy était fréquemment invité en tant qu’agent secret dans le camp ennemi. Puisqu’il fit son coming out à la fin des années quarante et durant les années cinquante, en plein maccarthysme, sous le regard sévère d’un père latino macho, et bien avant l’avènement de la libération gay, Rechy eut particulièrement du mal à assumer son identité. En tant que tapin, il se vendait comme « tapin hétéro », c’est-à-dire, quelqu’un qui feignait d’être hétérosexuel mais acceptait de recevoir une fellation contre de l’argent.

Dans les romans de Rechy, la plupart des homosexuels sont divisés entre mâles rigides et femmelettes affectées, entre pédés machos et rouleurs de mécaniques et folles flamboyantes, une projection du dimorphisme sexué commun dans notre société en des termes encore plus extravagants. Il est intéressant de noter que les livres homos de cette période – Un garçon près de la rivière, de Gore Vidal, avec ses folles chipies, maniérées, occupées à traquer les militaires ; Notre-Dame des fleurs de Jean Genet (écrit pendant la deuxième guerre mondiale mais publié aux États-Unis seulement en 1963), avec son héros travesti et prostitué, Divine ; et les nouvelles de Hubert Selby Jr dans Last Exit to Brooklyn (1964) – traitent tous des bas-fonds de la société, de l’univers des petites frappes, pickpockets, prostituées, taulards, et des marginaux. Ses livres ont pu être largement lus par un public branché précisément parce que leur exotisme les rendait fascinants sans être menaçants, une sorte de littérature de voyage dans l’inconvenance et le glauque, une promenade « on the wild side ».

Quand j’avais vingt ans, j’ai rencontré le personnage de John Rechy, Miss Destiny, dans les pages de Big Table, un magazine objet de polémique dont le premier numéro avait été éradiqué car qualifié de pornographique (il incluait dix épisodes du Festin Nu de William Burroughs). À cette époque, en 1960, Rechy avait commencé à se faire un nom en publiant des chapitres de son futur roman, Cité de la nuit, dans la Evergreen Review, et dans Big Table. Durant l’été 1960, je rencontrai Charles Burch, un ex-musicien de jazz de dix ans mon aîné, sur la plage Oak Street à Chicago, près de l’appartement de ma mère (il se révéla qu’il vivait dans le même immeuble). Il travaillait dans la pub et devint mon premier amant. L’incarnation même du cool des années cinquante, il écrivait de la poésie, publiée, et avait vaincu sa toxicomanie ; son livre fétiche était l’hymne dédié par Alexander Trocchi à l’héroïne, le Livre de Caïn, récemment publié.

Ma vénération pour Nabokov faisait ricaner Charles, qui le considérait comme trop littéraire et « ringard ». Par contre, il admirait Rechy parce qu’il était indéniablement branché. Cité de la nuit finirait par être publié chez Grove, en 1963. À cette époque, où les questions littéraires suscitaient de vifs débats, la ligne éditoriale de la Evergreen Review et de Grove Press (qui abritait Samuel Becket, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, et Alexander Trocchi), provoquaient soit le mépris soit l’admiration. John Rechy lui aussi, en tant qu’auteur de chez Grove, prêtait le flanc à tous types de réactions ; il fut éreinté et méprisé dans les pages de la New York Review par Alfred Chester (écrivain homosexuel plus « littéraire ») dans le numéro du premier juin 1963.

« C’est la pire confection imaginée à ce jour par les cerveaux à l’œuvre derrière la machine Grove. Tellement fabriquée que malgré l’adorable photographie sur la quatrième de la jaquette, j’arrive à peine à croire qu’il existe un vrai John Rechy – et si tel était le cas, il serait sans doute le premier à tomber d’accord pour dire que ce n’est pas vrai – car à la lecture de Cité de la nuit nous avons l’impression d’entendre les confessions mensongères faites par un giton à Jean Genet, Djuna Barnes, Truman Capote, Gore Vidal, Thomas Wolfe, Fanny Hurst et le docteur Franzblau. C’est un pastiche de A à Z. »

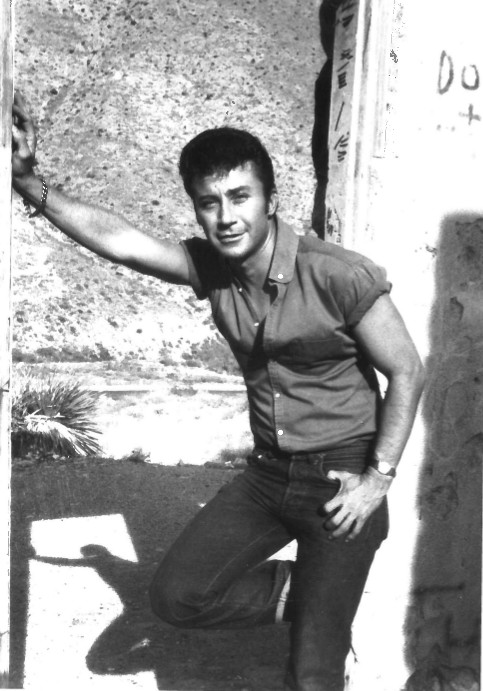

J’ai rencontré John Rechy à la fin des années soixante-dix. « La littérature homosexuelle » avait récemment été inventée (si l’on entend par cela des romans écrits par des homosexuels qui ne s’en excusaient pas, principalement destinés à des lecteurs homosexuels, et subséquemment dépourvus des premières stratégies du type laissez-moi-être-votre-Virgile-via-ce-narrateur-des-enfers.) Quiconque appartenant à la scène littéraire homosexuelle nouvellement apparue à New York désirait rencontrer Rechy, puisqu’il en était manifestement une sorte de père fondateur. Il fit une lecture dans l’un des petits cinémas généralistes de la West 42nd Street et je le présentai. Nous fûmes impressionnés par le fait qu’il continuait de se prostituer (à plus de quarante ans), qu’il entretenait son corps avec tant de ferveur, et remontait ses manches pour dévoiler ses énormes biceps.

Cela dit, Rechy avait beaucoup d’humour vis-à-vis de lui-même. Comme je dînais avec lui à Los Angeles, quelques années plus tard, il me montra son bel appartement à Los Feliz, tout près du Griffith Park, lieu de drague, et m’expliqua qu’il était obligé de dire à ses « michetons » que c’était l’appartement d’un ami ; dans sa jeunesse, comme il l’explique dans son autobiographie, il s’était fait rejeter par un client auquel il avait avoué lire Colette. Cela lui avait servi de leçon et il savait que les michetons recherchent des mecs virils incapables de danser, de faire une quiche, ou de lire des romancières françaises. Dans un éclat de rire, Rechy me raconta également qu’une nuit il s’était oint le torse d’huile pour capturer les lueurs des phares des voitures sur le Santa Monica Boulevard. Comme il était posté le long du trottoir pour s’exhiber aux clients potentiels, il remarqua un jeune homme qui ne cessait de passer et de repasser en voiture. Finalement, le jeune homme descendit sa vitre pour lui dire : « Bonsoir, Professeur Rechy, vous faites une petite balade nocturne ? » C’était l’un des étudiants qui assistaient à ses cours d’écriture à la University of Southern California.

John Rechy en personne est aussi drôle et sincère au sujet de son narcissisme qu’il l’est dans ses livres. Un soir que je dînais avec lui chez Musso & Frank, en compagnie d’une de ses étudiantes, la magnifique Melody Johnson Howe, tous deux se sont disputés pour savoir qui des deux était le plus séduisant, et qui faisait davantage se tourner les têtes des hommes. Étant donné que c’était une actrice qui avait beaucoup tourné pour la télévision et le cinéma dans les années soixante et soixante-dix, et qu’il était un homme de douze ans son aîné (il avait alors une cinquantaine d’années), le débat était quelque peu étrange, mais Rechy est pourvu d’un égotisme vraiment obtus.

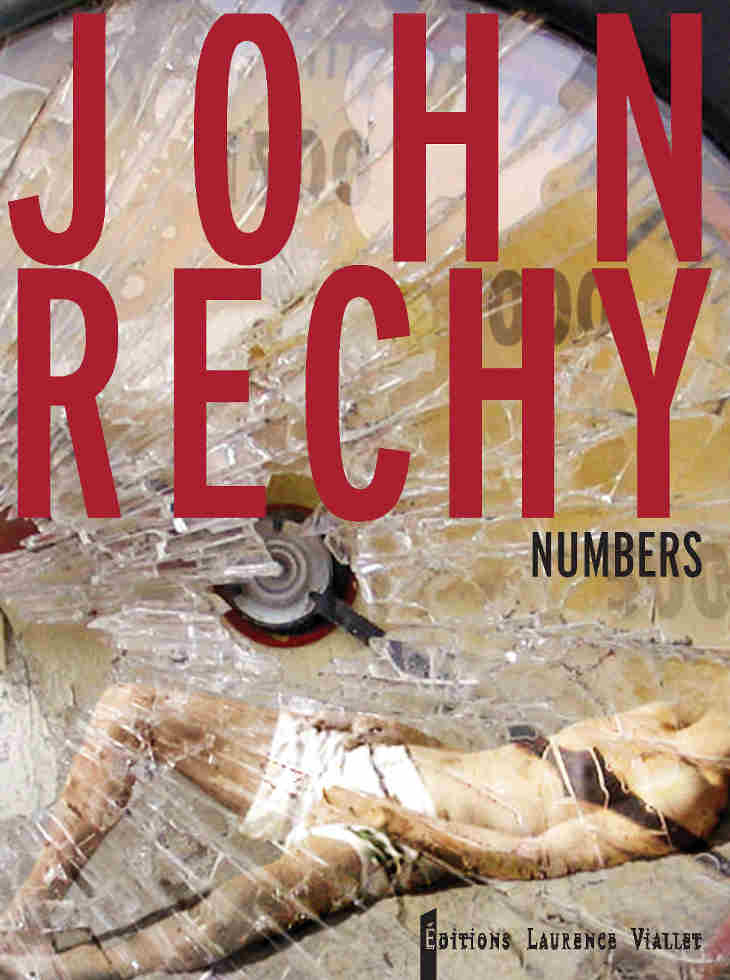

Bien que Cité de la nuit demeure le livre le plus célèbre de Rechy, il en a écrit bien d’autres. Numbers, publié en 1967, nous rappelle qu’au bon vieux mauvais temps la vie d’un homo était considérée comme terminée après ses trente ans (je me rappelle encore de mes amis, ici, mettant en scène un enterrement parodique pour quiconque dépassait cette limite redoutée.) Dans Numbers, un tapin « vieillissant » qui approche de la trentaine, Johnny Rio, après avoir vécu loin de Los Angeles pendant des années, y revient et éprouve le besoin de se prouver qu’il peut toujours mettre son corps en vente libre. Il est reconnu que Johnny est « extrêmement vaniteux » bien qu’il soit également doté d’une « sensibilité atroce au vieillissement ». Par bonheur, il paraît n’avoir qu’une petite vingtaine d’années et s’est même vu dans l’obligation de justifier de son âge pour entrer dans les bars. Le titre, Numbers, a plusieurs sens. Il se réfère à l’âge, la largeur de la poitrine, la taille, le poids, et la longueur du pénis qui sont autant de critères primordiaux dans le sex-appeal d’un prostitué masculin. Dans l’argot gay, un « number » est un candidat érotique. Et finalement Johnny Rio se lance dans le projet de se vendre au plus grand nombre possible d’enchérisseurs dans le laps de temps le plus court possible – il joue à une loterie clandestine.

The New York Review of Books , 14 avril 2008