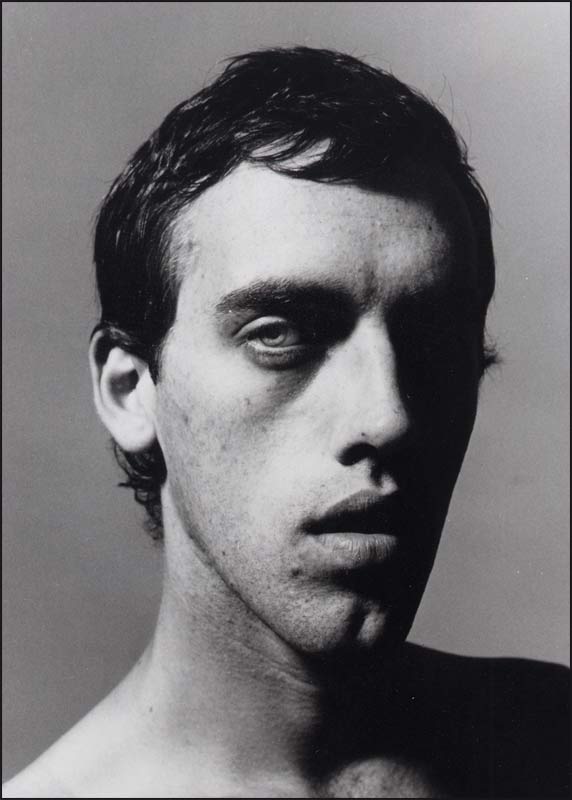

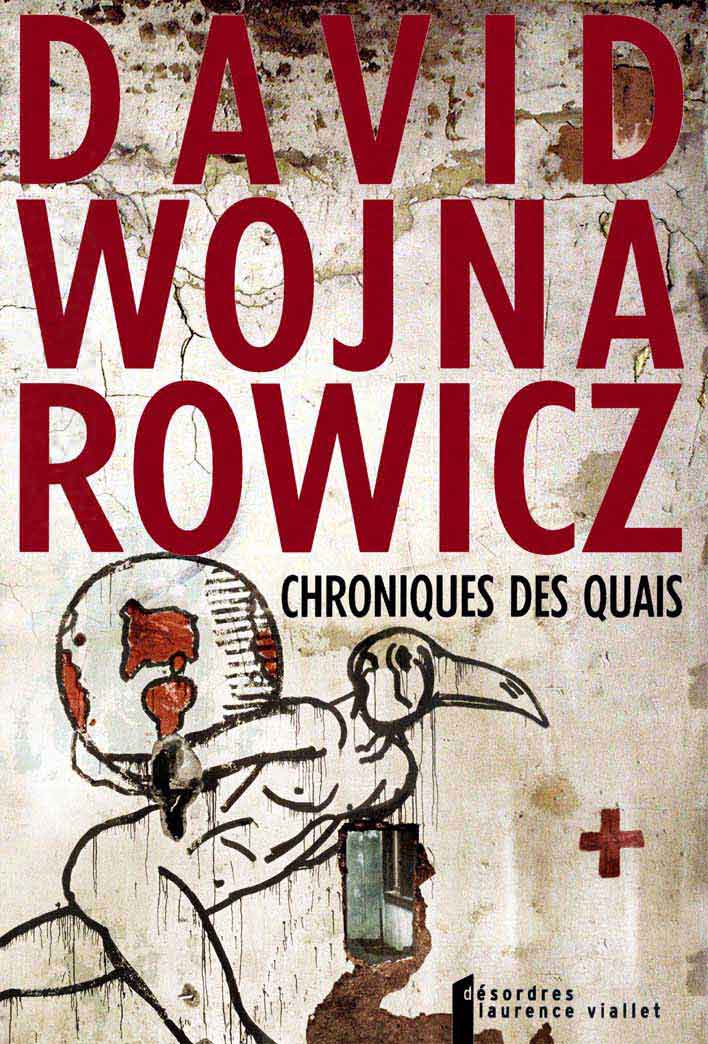

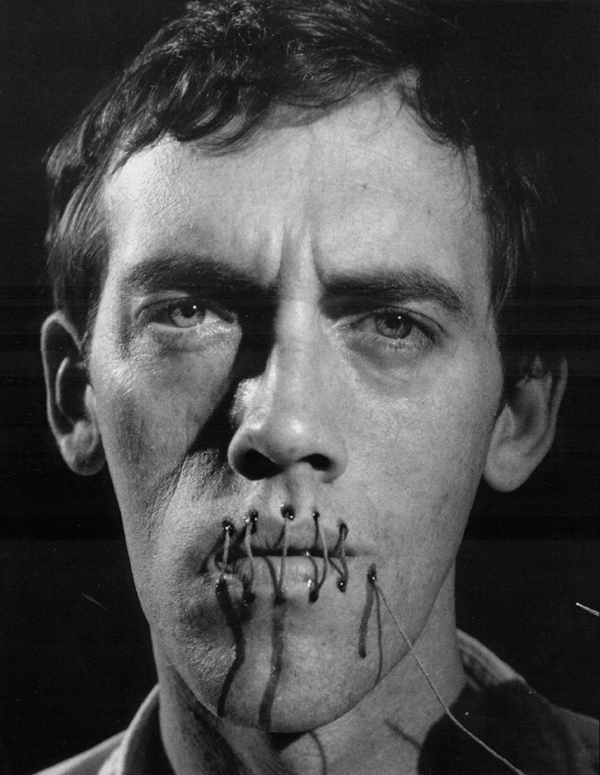

Chroniques des quais [The Waterfront Journals] date de la fin des années 70 et du début des années 80, en d’autres termes bien des années avant que la scène artistique de l’East Village ne devienne le décor des peintures et des sculptures poignantes de David Wojnarowicz, et lui apporte une célébrité suffisante pour le faire sortir de la drogue et de la prostitution. À cette époque, il était encore l’homme mystérieux qui sillonnait discrètement New York pour peindre au pochoir la tête d’une vache révulsée sur les trottoirs ou les murs, et dont les slogans rimbaldiens pulvérisés à la bombe désorientaient la faune qui fréquentait les quais aujourd’hui disparus des confins de Christopher Street, en quête de sexe. Wojnarowicz a aussi voyagé à travers les USA, et Chroniques des quais se présente comme la retranscription de quarante-cinq monologues qu’il aurait recueillis en suivant les paumés, tapins, camés, et autres âmes perdues rencontrés le long du chemin.

En vérité, ce livre est probablement fictionnel, ou, comme le dit pudiquement la quatrième de couverture, de la « fiction autobiographique ». Non que cela ait une importance capitale, mais la voix des personnages est un peu uniforme, et le procédé de Wojnarowicz qui ponctue les monologues de trois points de suspension, à la Céline, est plus une astuce d’écrivain qui chercherait à donner un cachet d’authenticité au texte que le flux naturel d’un discours désordonné. Chroniques des quais est bien plus intéressants en ce qu’il révèle les centres d’intérêt et la prose flamboyante de l’auteur qu’en tant que documents quelque peu précieux donnant la parole aux laissés-pour-compte.

Les protagonistes de Wojnarowicz ont des personnalités rudimentaires, Wojnarowicz indiquant l’endroit où ils vivent, leur sexe, et leur âge approximatif – « Garçon chez Horn & Hardart sur la 42ème rue », « Homme vautré sur un canapé par trente-deux degrés », « Fille assise sur la chaussée devant un Café ». Chaque personnage raconte son histoire personnelle, en général une vie originellement pleine d’espoir qui devient désespérément foutue sans que le narrateur n’y soit pour rien. Dès lors, celui-ci a peu de chance de s’en sortir. Puisque la plupart des personnages sont des prostitués, leurs histoires évoquent souvent des michetons qui deviennent cinglés pendant une passe ou refusent de payer le prix convenu. Quiconque a passé du temps avec des tapins connaît ce genre d’anecdotes – mélange de vantardise, de souffrance torturée, de flirt – et ce qu’il y a de mieux dans Chroniques des quais, c’est la réappropriation exacte et respectueuse de Wojnarowicz. La tendance générale lorsque que l’on écrit sur ce type de gens, c’est de les tirer vers le pathos, de les présenter comme des enfants endurcis qui ne saisissent pas le côté sordide de leur condition et qui racontent des choses tragiques comme si de rien n’était, presque en passant. Mais l’interprétation tout en nuance de Wojnarowicz ne surjoue pas le drame, et met en valeur ces voix décousues. Il n’y a pas de dénouement, pas d’épiphanies larmoyantes. Les textes ne sont pas affectés, c’est un flux de discours nerveux dans lequel le narrateur ne se dévoile jamais complètement. Ils fonctionnent de deux manières, comme des petits poèmes en prose et comme une superbe et frustrante démonstration de puissance stylistique au travers de personnages qui ne peuvent pratiquement parler de rien, sauf de l’exploitation dont ils sont victimes.

Extrait de : « Jeune garçon à Times Square 4 heures du matin » : « C’est pas mal par ici… j’ai plein de potes plein de gens qui prennent soin de moi… y a un couple de tapins qui sont comme mes parents… ils me filent de l’argent pour un café ou des clopes quand je suis fauché… je les préviens quand y a du fourgon qui se pointe… moi, j’te dis, j’en ai appris bien plus sur la vraie vie en un an, ici, qu’en sept ans d’école. Bordel, tu peux me dire ce que feraient Lexis et Clark s’ils descendaient sur l’Hudson et allaient sur la 42ème rue et n’avaient pas de thunes pour bouffer… je pourrais les rencarder avec un type qui les placerait dans un film de boules gentillet en moins de deux … ah ah… non non, franchement, je m’en sors bien par ici… tu tombes sur des timbrés de temps en temps mais la plupart des types sont sympas… t’apprends à les repérer à leur manière de marcher… si un type est taré tu le vois tout de suite rien qu’à ses yeux… »

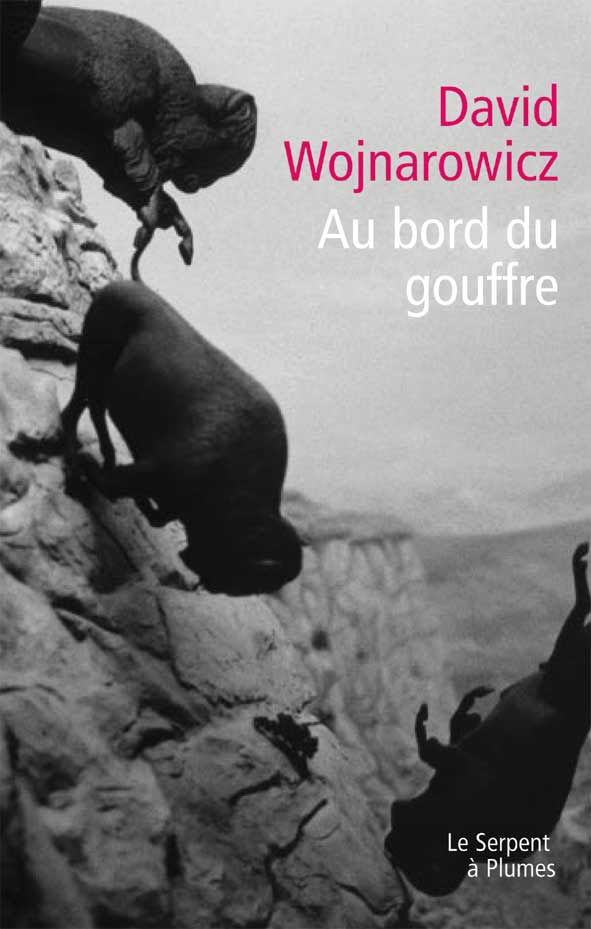

On peut peser le pour et le contre, mais je crois que Wojnarowicz était un immense écrivain alors qu’il n’était qu’un artiste intéressant. Au bord du gouffre, son recueil de textes autobiographiques paru en 1991, est l’un des livres les plus extraordinaires de ces dernières années, voire plus. De par son style férocement poétique, la vie grandiose et dévastatrice qu’il décrit, son intelligence farouche, Au bord du gouffre est un livre essentiel.

L’art plastique de Wojnarowicz, par ailleurs, s’est constamment amélioré (des peintures et installations sincères et dramatiques qu’il réalisait avant d’être diagnostiqué séropositif, aux sculptures méditatives et aux photomontages bouleversants plus tardifs), mais ils n’ont jamais vraiment transcendé leur statut de réminiscences d’un individu à la sensibilité polémique. On a l’impression que pour lui la fonction de l’art se réduisait à de la propagande, comme si son propre intérêt était moins important que ceux des différentes minorités dont il se sentait responsable. Son art plastique est empreint d’une esthétique de combat qui semble résulter du tiraillement qu’il éprouvait de par son statut d’intermédiaire entre ses vrais compagnons, qui ne connaissait rien des galeries, et le monde sclérosé de l’art qui le considérait généralement comme un marginal talentueux. L’écriture, une forme accessible au dernier des tapins comme aux riches collectionneurs, semble avoir été son domaine d’excellence, celui où il se sentait le plus à l’aise. On retrouve dans Chroniques des quais, texte moins grave qu’Au bord du gouffre, un exemple de l’immense talent de Wojnarowicz.